Te vendo un perro de Juan Pablo Villalobos narra la historia de Teo, un anciano obligado por la memoria y sus vecinos a escribir una novela que no quiere escribir. Teo se acaba de mudar a una residencia reservada para ancianos, por comodidades como la renta congelada, en la Ciudad de México. Al llegar se encuentra con un círculo de lectura de novelas formado por los vecinos y presidido por una de ellos, Francesca. Ella se convence, y por tanto a los demás asistentes del círculo, de que Teo está escribiendo una novela y, a pesar de las continuas negaciones de Teo, ella insiste en comentar temas que atañen a la escritura de dicha novela.

A nivel técnico, se trata de un texto mediado por un narrador autodiegético y las secuencias transcurren, en su mayoría, en una Ciudad de México particular —este punto se abordará específicamente más adelante. La temporalidad del relato (cfr. Pimentel 2020, 42-58) oscila en dos líneas narrativas: la primera corresponde al presente diegético, es decir, del momento en el que Teo se muda y hasta que escribe la novela; la segunda, que strictu sensu no es lineal, se construye desde la analepsis y se trata de una concatenación de recuerdos que explican la actitud del enunciador para con el mundo narrado. A través del recuerdo se forma la profundidad del actante principal, pues, es en el recuerdo donde el lector puede verlo en distintos roles temáticos, actanciales y en distintos ejes temáticos. (vid. Pimentel 2020, 59-63).

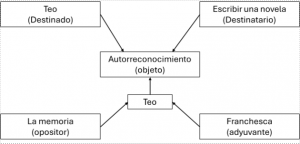

Antes ya se había dado a entender que en esta novela existen tres fuerzas que contienden alrededor de un objeto, es decir, Francesca y la memoria exigen que Teo escriba una novela que no él no quiere escribir. Estas fuerzas de oposición y acuerdo, de ayuda y obstáculo, se aclaran al ser representadas por el modelo de matrices actanciales de Greimas (1976, 263-294):

Aunque en diferentes momentos del texto los actantes puedan tomar diferentes funciones, esta es la matriz esencial que constituye la columna vertebral del relato. Antes se había mencionado “escribir una novela” como objeto/objetivo alrededor del cual giraban las relaciones de los actantes, sin embargo, el verdadero objeto del deseo —entendido éste como necesidad— de Teo es el autorreconocimiento en el sentido de darse cuenta o de la anagnórisis griega; pues, la novela de autoficción o autobiográfica, como la que se propone Teo hacia el final del texto, en tanto es la unión del análisis y la retrospectiva, es la forma idónea de reconstruir al sujeto desde los fragmentos de la memoria. La escritura de esa novela es el medio para conseguir la anagnórisis, para desandar los pasos y entender el trayecto que llevó a Teo a esa escritura, a ese momento; y Francesca al incitarlo a la escritura (o, en un momento dado, extorsionarlo) ayuda de forma indirecta a que se cumpla el objetivo. Ahora, al ser el objeto un proceso de reconocimiento, entonces, quien será beneficiario es, precisamente, quien se pone en la mesa de disección para el análisis, en este caso quien escribe y reflexiona, es decir, Teo. site sultan69

A este esquema se le podría contrargumentar que el verdadero opositor es el mismo Teo, pues, al principio se dijo que él no quiere escribir la novela y, por tanto, pasar por el proceso reflexivo. No obstante, lo que sucede es que Francesca está obstinada en que Teo está escribiendo una novela desde el principio, y él niega estar escribiendo esa novela. Se trata de una negación inmediata del proceso, pues, Teo comienza a escribir hacia el final y lo hace desde el recuerdo, por ello, los verbos se escriben en pasado gramatical, ya que las acciones son anteriores al momento de la enunciación: “[…] la vecina del 3-D, a la que se le había metido en la cabeza que yo estaba escribiendo una novela. La vecina se llamaba Francesca y yo, faltaba más, no estaba escribiendo una novela” (Villalobos 2015, 13). Solo es hasta la última página que el lector puede asegurar el momento de la escritura, justo cuando Teo es extorsionado por Francesca y una vez pasados todos los acontecimientos relatados: “Así que iba a tener que ponerme a escribir una novela. Francesca no sabía con quién se estaba metiendo.” (Villalobos 2015, 245).

Ahora bien, la memoria es el elemento constituyente del sujeto, pues, éste es solo con respecto del tiempo y, solo a través de la narración del pasado se puede comprender el presente; no obstante, la memoria simplemente existe y no está para ser analizada, aunque los fragmentos que desprenda formen al individuo, de hecho, en la novela, la memoria es esquiva al proceso de análisis. Por esto, algunos de los ejes semánticos y temáticos de la segunda línea diegética —es decir, la de la memoria— se presentan a través de la ensoñación. Es por este carácter huidizo que se propone a la memoria como opositor, pues, como se verá más adelante, lo que es para Teo la búsqueda de la memoria, tiene un paralelismo con la Historia de México y su papel en la comprensión de esa ciudad que plantea el texto.

Lo interesante de estos análisis técnicos es que ponen en evidencia el tejido subyacente del texto. De caracterizar al narrador (como homodiegético autodiegético) se sabe que éste no intenta ocultar su subjetividad, por el contrario, toda la narración está inundada de sus apreciaciones tanto de los acontecimientos como del mundo narrado, y lo que en un primer momento pueda descifrar el lector estará delimitado por las fronteras de la perspectiva de ese narrador-actante. En un principio puede parecer que aquí solo se está enunciado lo manifiesto, pero, es necesario pasar por lo claro para descubrir los meandros.

En Una introducción a la teoría literaria, Terry Eagleton menciona que toda enunciación es un juicio de valor en tanto supone un sistema de prejuicios presentes, aunque sea de forma inconsciente, en la mente del enunciador (Eagleton 2016, 24-27). Alberto Vital y Alfredo Barrios van un paso más allá en la “Introducción” del Manual de argumentación en literatura al citar a Grize quien asume que todo enunciado es argumentativo (2021, 9), y de esta sentencia se asume que todo discurso es persuasivo. Independientemente de cuál de estas posturas se tome, ambas coinciden en poner de manifiesto que detrás de cada discurso hay un enunciador, y su posición con respecto del mundo se evidencia a través del discurso mismo. Es decir, existe un ethos del enunciador, entendido ethos como:

“la imagen que el texto-enunciado construye de su enunciador, apoyándose tanto en elementos racionales como afectivos, los cuales inciden ya sea de forma consciente o inconsciente, en la negociación de significado que establecen los participantes de una situación comunicativa.” (Luna 2021)

Entonces, para este análisis cabe preguntarse quién es Teo, en tanto narrador, y qué relación tiene con el mundo narrado. Teo es un anciano en crisis, ajeno al mundo que lo rodea, esto se evidencia, por ejemplo, en el pasaje que da título a la novela, Teo trata de venderle un perro a un carnicero y éste se niega (Villalobos 2015, 61-63), o cuando la Sociedad Protectora de Animales lo acusa de matar al perro (Villalobos 2015, 80). El mundo al que pertenece Teo ya no existe en la realidad diegética, es parte del pasado y él lo reconoce: “De pronto me sentí infinitamente viejo, de la edad del mundo. El país había cambiado, era otro, un lugar que no conocía” (Villalobos 2015, 63). No obstante, esta crisis no se da solo por el paso del tiempo, si no que, como se dijo anteriormente, es la fragmentación del individuo en ese pasado lleno de sufrimiento, de pérdidas: Teo pierde a su hermana y a su madre en el terremoto de 1985, pierde a su padre quien se entrega al sueño de ser pintor, pierde su propio sueño de ser pintor, pierde a su tío y, poco a poco, pierde todo significado más allá de la supervivencia.

Esta crisis de la pérdida y de la decadencia se presenta también en el espacio a través de la perspectiva del narrador. Lo que, para Teo como individuo, será la vejez y la embriaguez perpetua, para la ciudad será la podredumbre y las cucarachas; y ambas crisis, la de Teo y la de la ciudad, se encuentran cuando miran a los perros: “¡Lo sabía!, —dice Teo— tú no entiendes a esta ciudad. En tu pueblo al que mata a un perro lo llaman mataperros y aquí a los mataperros los llamamos sobrevivientes” (Villalobos 2015, 182).

Estos perros de la novela no tienen nada de especial como no sea simbolizar una falta trascendental, una carencia ontológica: “los perros no importan. Los perros no importa [sic] que sean perros. Son perros porque sí, pero podrían ser cualquier otra cosa que sirviera como símbolo de la crueldad de la vida.” (Villalobos 2015, 182). Este diálogo, el más revelador del ethos que hay en la novela, cierra con Teo diciendo que él solo quiere comer pozole, después de asegurar que la realidad no importa. Ese es el punto cumbre de la perspectiva, en la posición de Teo y frente a la carencia ontológica, no importa nada que no sea la inmediatez, es decir, la supervivencia.

Es evidente que la novela transcurre en la Ciudad de México, mas, se trata de una visión de la ciudad atravesada por ese ethos, llena de la subjetividad del narrador, aunque el mismo discurso reconozca que su perspectiva no es total. El ejemplo es la oposición con respecto a los perros; mientras por un lado está Teo aceptando la no importancia de los perros, al mismo tiempo la Sociedad Protectora de Animales está investigando la muerte de un perro específico, un perro individuo en tanto pertenece a la familia del “hombre más rico del mundo” [sic]. El poder, o el privilegio, hacen de ese perro un individuo particular, de lo que se infiere que el poder es impermeable al ethos que propone el narrador. Otro ejemplo de la experiencia de la ciudad vinculada al poder, y por tanto alejada del ethos de Teo, se da cuando los espacios del protagonista se convierten en un “vertedero” para zonas culturalmente reconocidas como económicamente poderosas: “Las camionetas interrumpían nuestras charlas, llegaban a descargar verdura pasada: de los restaurantes y hoteles de Polanco, del Superama de la calle Horacio, del Hipódromo de las Américas, hasta de una verdulería de las Lomas” (Villalobos 2015, 37). Esta hipótesis vinculada a la lucha de clases, las relaciones de poder y la verticalidad de la experiencia de la ciudad merecería un análisis propio; para los fines de éste, bastará con poner de manifiesto la presencia del poder en el texto, pues, la simple mención de esos lugares construye de forma intuitiva los espacios en los que se desarrolla el protagonista gracias a la relación de diferencia, que se puede enunciar como: en los espacios de la diégesis se vende lo que en Polanco […] se considera inaceptable.

Esta información es importante porque, aunque no particularice ni iconice los espacios de la diégesis, limita las expectativas del espacio mismo, de tal modo que, dirige tonal e ideológicamente la novela (Pimentel 2020, 36-37). Esta particularización transversal que se obtiene de inferencias, del llenado de blancos y vacíos, termina por explicar el ser y el hacer del personaje (vid. (Pimentel 2020, 79-82). En esta novela el entorno explica al personaje, lo predestina, casi como si fuera una extensión del narrador mismo. Y esta relación de extensión se aclara cuando, de forma paralela, la ciudad sufre procesos similares a los de Teo.

Antes se dijo que el conflicto esencial de Teo es el de autorreconocimiento a través del pasado. El pasado se presenta a Teo de dos formas: una pacífica que es el recuerdo; y el sueño, que es una forma violenta por la irrupción y la falta de control del personaje. La ciudad también tiene estas dos relaciones con el pasado: la pacífica se encuentra en la memoria histórica, la referencia a procesos como las huelgas de 1968 o a personajes como Lázaro Cárdenas; la segunda, la violenta, se trata de un hecho físico y simbólico en el Monumento a la Revolución: “el suelo de la explanada del Monumento a la Revolución se estaba agrietando” (Villalobos 2015, 129). Este suceso abre un relato metadiegético cuya función temática es ser un indicador de lectura (vid. (Pimentel 2020, 147-162), pues, la grieta se extiende —y se retoma— en diferentes momentos de la novela y en el espacio diegético que propone el texto. Se habla de un indicador de lectura por el mismo paralelismo, pues, es una representación analógica de cómo el pasado irrumpe violentamente para ser reconocido.

Por lo dicho hasta el momento, la Ciudad de México es relevante en la novela porque, más allá de la función verosimilizante, cumple al menos tres funciones diegéticas específicas: dirige tonal e ideológicamente el texto, limita el ser y hacer del personaje y es un indicador de lectura. No obstante, la mayoría de las acciones de Te vendo un perro suceden en lugares sin referente extratextual, es decir, en espacios imaginarios o ficticios. Estos espacios ficticios sólo existen con relación a la Ciudad de México, pues ésta los enmarca y los define, como se hizo notar anteriormente, a través de relaciones de similitud y diferencia. Gracias a este juego de relaciones es que el lector puede figurar cómo son esos espacios ficticios que habita el narrador, siempre vinculados o inscritos en esa ciudad que se construye de forma sinecdótica:

“En cambio, era la proveedora oficial de todas las revueltas. Sus jitomates hediondísimos eran famosos en Paseo de la Reforma, en El Zócalo, en Bucareli y había surtido hasta a los campesinos de San Mateo Atenco cuando se levantaron contra la expropiación de sus tierras para el aeropuerto.” (Villalobos 2015, 35)

A través del catálogo exhaustivo de lugares con referente extratextual, los espacios ficticios se ligan de forma íntima con el imaginario de la ciudad. Estos lugares imaginarios se inscriben en la ciudad del mundo narrado, a tal punto que no se puede imaginar la historia de Teo fuera de la Ciudad de México, porque el imaginario de Te vendo un perro es también un imaginario de ese espacio urbano. De entre los lugares que se mencionan en la novela, además de los ya citados, están: la facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Lecumberri, Coyoacán, la Casa Azul, el Panteón Civil de Dolores, la colonia Guerrero, el colegio de San Idelfonso, la Rotonda de las Personas Ilustres, una librería del Fondo de Cultura Económica, etc.

En las oquedades de este catálogo se cuelan los lugares ficticios más presentes de la novela: el Edificio de los Viejitos, el Jardín de Epícuro y el Sanborn’s frente al Jardín. De éstos, el único espacio que puede tener una ubicación aproximada en la realidad extratextual es el Edificio de los Viejitos, pues, en la página 44, se menciona que se encuentra a seis estaciones del metro Bellas Artes. De los otros dos no se ofrece una referencia espacial extratextual, por el contrario, se ubican a partir de los mismos espacios de la ficción: el Jardín está a una cuadra del Edificio y el Sanborn’s, frente al Jardín.

Ahora bien, el Sanborn’s, como lugar, tiene una función metonímica o sinecdótica. El Sanborn’s, como espacio indeterminado, ya existe en el imaginario de la ciudad gracias a anécdotas como la de los caudillos revolucionarios que llegaron a desayunar al “Sanborn’s de los azulejos”, o a la inclusión de estos espacios en la narrativa de Carlos Fuentes. De este modo, el Sanborn’s de Te vendo un perro es un lugar no determinado pero ubicable en la mente del lector; es la representación de un espacio neutral para llevar a cabo la última negociación de la novela. Este Sanborn’s es todos porque también es ninguno.

Por otra parte, el Jardín de Epícuro es el lugar donde muere el perro por el que la Sociedad Protectora de Animales persigue a Teo. Sin embargo, más allá de su relevancia para la diégesis, la presencia del nombre de Epícuro da indicios sobre el tono que debe llevar la lectura. De acuerdo con Xirau, el epicureísmo es la búsqueda del placer cuando “el placer es la ausencia del dolor” (2017, 101). No obstante, no hay placer en el alcoholismo de Teo, pues, Xirau también apunta que “el placer de beber es un falso placer si puede ser causa de dolor. Y cualquier placer capaz de producir dolor cesa automáticamente de ser placer” (2017, 101). El placer del epicureísmo se encuentra en la contemplación, en la imperturbabilidad, en la ataraxia (2017, 101) que es, a final de cuentas, lo que termina haciendo Teo cuando comienza a escribir su novela. En este sentido, el Jardín de Epícuro dirige la lectura hacia la dualidad entre deseo y necesidad, simbolizado por el placer contra el falso placer.

A modo de conclusión se comentará brevemente sobre los puntos que conforman este mapa. A la luz de todo lo dicho, los lugares incluidos en el mapa podrían parecer insuficientes, pues, en la novela se mencionan muchos lugares con referente extratextual. Sin embargo, para generar las ubicaciones se tomaron en cuenta los espacios donde sucede algo, entendido el suceso en los términos de las funciones narratológicas. Este criterio redujo ampliamente los posibles puntos del mapa, pues, muchos de los lugares son simplemente referenciales, aunque importantes, porque, como ya se mencionó, construyen el imaginario del espacio urbano que propone la novela. Aun así, no se puede negar que Te vendo un perro de Juan Pablo Villalobos exuda la Ciudad de México en cada una de sus páginas y, por ello, forma parte plenamente de las narrativas de la ciudad.

Referencias

Alberto Vital y Alfredo Barrios. Manual de argumentación en la literatura. México: UNAM, 2021.

Bal, Mieke. Teoría de la Narrativa. Madrid: Cátedra, 1990.

Beristáin, Helena. Análisis estructural del relato literario. México: UNAM, 1999.

Beuchot, Mauricio. Introducción a la lógica. Ciudad de México : UNAM, 2011.

Eagleton, Terry. Una introducción a la teoría literaria. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2016.

Greimas, Algirdas Julius. Semántica estructural. Madrid: Gredos, 1976.

Luna, Verónica Cuevas. «La construcción del Ethos como estrategia argumentativa en La historia verdadera de la conquista de la Nueva España.» En Manual de Argumentación en la Literatura, de Alberto Vital y Alfredo Barrios , 131-146. Ciudad de México: UNAM, 2021.

Perez, David García. «Estrategias de argumentación en el Corpus Lysiacum: la construcción dinámica del ethos.» En Manual de argumentacion en la Literatura, de Alberto Vital y Alfredo Barrios, 43-56. Ciudad de México: UNAM, 2021.

Pimentel, Luz Aurora. El relato en perspectiva. Estudio de teoría narrativa. Ciudad de México: Siglo XXI, 2020.

Propp, Vladimir. Morfología del cuento. Fundamentos: Madrid, 2020.

Rodríguez, Adriana Azucena. Las teorías literarias y el análisis de textos. México: UNAM, 2016.

Villalobos, Juan Pablo. Te vendo un perro. Barcelona: Anagrama, 2015.

Xirau, Ramón. «La caída de la filosofía griega.» En Introducción a la historia de la filosofía, de Ramón Xirau, 96-115. Ciudad de México: UNAM, 2017.